鈴木久五郎の告白記、第二弾です。

前号の記事は雑誌『実業之世界』の後ろの方にわずか4頁だったのに、今回は雑誌冒頭に7頁。読者の好評を得て急遽、追加取材を受けたのではないかとも想像されます。

明治四十二(1909)年五月号p94-97「余が失敗時代の回顧と楽天主義」 ← 前回掲載

同六月号p6-12「嘗て余が一千万円を勝ち得たる経路」 ← 今回掲載

同七月号p45-52「古今未曽有と称せられたる予が全盛当時の活劇」←次回掲載

その他の説明は最後に置きました。

============================

− 「ブロマガ」サービス終了にともない、ブログを移転しました。この記事は、もとは 2014年8月20日に公開されたものです。

− なるべく原文のままとして、最小限の現代語訳を施した。

−(マルカッコ)は原文のまま。または、原文にあるフリガナを収めた。

−〔四角いカッコ〕は、訳者による補足。

− 原文で判読できない文字は□とした。

============================

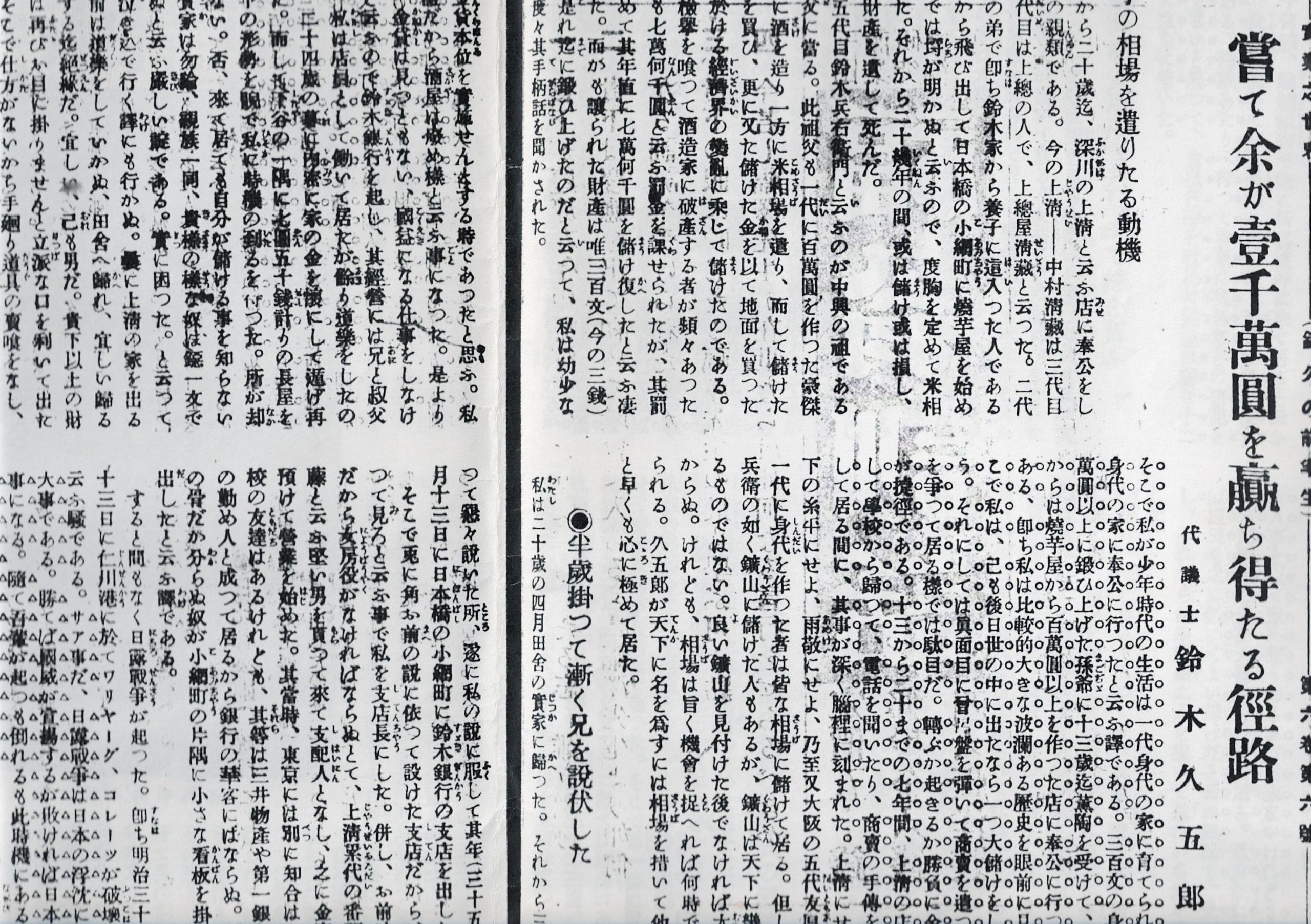

実業之世界 第六巻第六号 (鈴久の前半生)

『かつて私が一千万円を勝ち取った経路』

代議士 鈴木久五郎

◎私が相場をやった動機

私は十三歳から二十歳まで、深川の「上清(じょうせい)」という店〔米問屋〕に奉公した。この家は私の親類である。今の上清の主人、中村清蔵〔相場師、実業家としても活躍〕は三代目であるが、初代は上総〔千葉県中部〕の人で、上総屋清蔵と言った。二代目は私の祖父の弟で、これは鈴木家から養子に入った人である。初代は、田舎から飛び出して日本橋の小網町(こあみちょう)で焼き芋屋を始めたが、そんなことでは埒が明かないというので、度胸を定めて米相場をやりだした。それから二十数年の間、儲けたり損したりして、結局百万円の財産を残して死んだ。

私の実家〔埼玉県北葛飾郡〕は、五代目鈴木兵右衛門というのが中興の祖である。これは私の祖父にあたる。この祖父も、一代で百万円を作った豪傑である。一方に酒を造り、一方に米相場をやり、そして儲けた金でもって地面を買い、さらにまた儲けた金でもって地面を買った。つまり維新後における経済界の変乱に乗じて儲けたのである。いっとき、密造酒の検挙を喰って、酒造家で破産する者が数多くあった。その節、私の祖父も、七万何千円という罰金を課されたが、その罰金は綺麗に納めてその年すぐに七万何千円を儲け返したという、すごい腕前であった。「しかも、譲られた財産はただ三百文〔現在の数万円〕であったのを、ここまで鍛え上げたのだ」と言って、私は幼少のころから祖父からたびたびこの手柄話を聞かされた。

つまり、私の少年時代の生活は、一代で財産を築きあげた家に育てられて、一代で財産を築きあげた家へ奉公に行った、というわけである。三百文の財産を百万円以上に鍛え上げた祖父に十三歳まで薫陶を受けて、十三歳からは、焼き芋屋から百万円以上を作った店に奉公に行ったのである。つまり私は、比較的大きな波乱のある歴史を、眼前に見た。そこで私は、「自分も、やがて世の中に出たなら、ひとつ大儲けをしてやろう。そのためには、真面目にソロバンを弾いて商売をやって□利を争っているようでは駄目だ。転ぶか起きるかの勝負で金を取るのが近道だ」と考えた。十三歳から二十歳までの七年間、上清の店に奉公して、学校から帰ると電話を聞いたり、商売の手伝いをしたりしている間に、そのことが深く脳裏に刻まれた。

上清にせよ、天下の糸平〔いとへい=田中平八、相場で巨利を築いた生糸商〕にせよ、雨敬〔あめけい=雨宮敬次郎、実業や投機で活躍〕にせよ、ないしはまた大阪の五代友厚〔ごだいともあつ、薩摩藩の武士で明治期には実業家〕にせよ、一代で財産を作った者は、みな相場で儲けている。ただし、古河市兵衛〔ふるかわ いちべえ、古河財閥の創業者〕のように、鉱山で儲けた人もあるが、鉱山は天下にそうたくさんあるものではない。よい鉱山を見つけた後でなければ大きく儲からぬ。けれども相場は、うまく機会を捉えれば、いつでも儲けられる。久五郎が天下に名をなすには、相場をおいて他にはない。このように早くも心に決めていた。

◎半年かかって、ようやく兄を説得した

私は、二十歳の四月、田舎の実家に帰った。それから〔明治〕三十二年、松方さん〔松方正義、当時二度目の首相〕が金本位制を実施しようとしたころであったと思う。私の実家は、「危険だから酒屋はやめよう」ということになった。「これから何をするか。金貸しはみっともない。国益になる仕事をしなければならぬ」というので、鈴木銀行を起し、その経営には兄と叔父とがあたった。私は店員として働いていたが、あまりにも道楽をしたので勘当され、二十四歳の暮れに内密に家の金を懐にして逃げ、ふたたび東京に来た。そして、下谷(したや)の一隅に七円五十銭ばかりの長屋を借りうけ、天下の形勢を睨んで、ひそかに時期が来るのを待った。

ところが、なかなか時期は来ない。いや、来ていても自分が儲けることができないのである。実家はもちろん、親戚一同、「貴様のような奴は、びた一文でも面倒を見ぬ」という厳しいお達しである。以前に、上清の家を出るときは、「お前は道楽をしていけない。田舎へ帰れ」「よろしい帰る」「お前が改心するまで絶縁だ」「よろしい、おれも男だ。あなた以上の財産を作るまでは再びお目にかかりません」と立派な口をきいて出たのである。そこで仕方がないから、身の回りの品を売って食いつなぎ、つぶさに流浪の苦難を味わった。

それから、二十六歳の年に兄貴を説得しに行った。「田舎にぐずぐずしていては時勢に遅れますぞ。そのままにして過ごせば、田舎の金持ちとして死んでしまうにすぎぬ。それでは人間として面白くない。東京に支店を出して、大いに鈴木家の発展を図らねばならぬ」と、おおいに兄を激励した。そうやって兄を説き落とすのに、実に半年かかった。初めは「貴様のような勘当した奴の言うことは…」と言って受け付けなかった。そこで私が「もし私が不信用なら、法学士でも高等商業の出身でも連れてきてやらせるがよい。田舎にいては、鳥のいない島のコウモリのようなもので、とうてい伸びない」と言って、懇々と説得したところ、ついに私の説に服して、その年(三十五年)の九月十三日に、日本橋の小網町に鈴木銀行の支店を出した。

そこで、「とにかくお前の説によって設けた支店だから、マァやってみろ」ということで、私を支店長にした。「しかしお前はズボラだから、女房役がなければならぬ」ということで、上清で何代にもわたり番頭をつとめる伊藤という堅い男をもらってきて支配人にして、これに金庫の鍵を預けて営業を始めた。その当時、東京にはべつに知り合いはない。学校の友達はあるけれども、それらは三井物産や第一銀行あたりの勤め人となっているから、銀行の華客〔得意先〕にはならない。どこの馬の骨だかわからぬ奴が小網町の片隅に小さな看板をかけてやりだした、というわけである。

すると間もなく日露戦争が起こった。つまり、明治三十七年二月十三日に、仁川港においてワリヤーグ〔ロシアの巡洋艦〕、コレーツ〔ロシアの航洋砲艦〕が破壊(ぶっこわ)されたという騒ぎである。「サァ事だ。日露戦争は日本の浮沈にかんする一大事である。勝てば国威が宣揚するが、負ければ日本は大変なことになる。したがって、我輩が起つも倒れるもこの時機にある」と思って、つらつらと天下の形勢を観測していると、どうも戦は長引くようである。少なくとも、三年くらいはかかりそうだ。「それならこの間に、ひとつ外国を見てこよう」と思って、三十七年の十一月四日、ロンドンに向かって出発した。

途中、上海の友人のもとに立ち寄り、この港に一週間ばかり滞在することにした。すると号外が来た。その号外の題目に

Most important fort is occupied.

「最も重要な砲台が占領された」

と書いてあり、本文には、有名な二百三高地〔日露戦争の激戦地〕が占領されたことを細かく報じている。それから、香港の噂によれば、バルチック艦隊が四十何艘、舳艫相銜(じくろあいふく)んで〔多くの船が連なって〕すでにシンガポール沖に来ているということである。この噂を聞いて、私は心機一転した。「天下の安危が決するのは今である。ロンドンあたりへ行ってのんきに英語などの研究をする場合ではない」と思って、そそくさと荷物をまとめて帰途につき、十二月十三日に東京に着いた。

◎日本と運命を共にする考えで株を買う

ロンドンへ行って一、二年は顔を見られないと思っていた私が突然帰ったので、みんなが驚いている。女どもなどは狐につままれたようにあっけに取られている。「なぜ帰ってきたのか」と言う。私が、「上海あたりの噂はたいへんなものである。バルチック艦隊はもうシンガポール沖に来ているという。日本の運命はいよいよ焦眉の急に迫った。海軍の司令長官は東郷平八郎さんである。決して負けるようなことはあるまいけれども、万が一、もし負けたなら、どうしても日本は滅茶滅茶、鈴木銀行も滅茶滅茶。こういう危急存亡の場合にあたって、私はとてもロンドンあたりへボンヤリ行って日を送れないから、帰ってきたのだ」と言うと、兄は、「そんならどうするか」と言う。

私は、「イザとなっては、国民軍として尽くさねばならぬことはもちろんだが、さしあたり我らはこの時に乗じて財産を作らねばならぬ。三菱にしろ、三井にしろ、安田にしろ、みな維新または西南戦争のさいに富を作ったのである。おおいに儲けようとするには、国が戦争という大博打を打ったとき、やはり個人も大博打を打たねばならぬ。負ければ鈴木家百万円の財産は塵のごとく灰のごとく飛散してしまうかもしれぬが、勝てば百万円の財産が五百万円にも千万円にもなる。運命は天にある。はたして勝つか負けるかは、人間にはあらかじめ測り知ることができないけれども、現に政府は日露戦争という大博打を打っている。政府がすでにそうだとすれば、国民もこれに倣〔なら〕ってよいわけだ」という議論をして、まず兄を説伏し、それから他の社員二人を説いて、いよいよ株をやりだした。

ところが、株をやるといっても、私は上清の店にいたとき、少し株と米の講釈を聞いただけで、実地にやったことはない。いまの時期は買えばよいのか売ればよいのか、とんと分からぬ。しかし私は、だんぜん買うことに決心した。たとえ、売って儲けても、日本が戦争に負ければ我々の財産はみな取られてしまうのである。この博打は、勝つという方よりほかに張り目がない。天子様〔天皇〕の……と言っては恐れ多いから別として、時の総理大臣伯爵桂太郎さんの運を張るよりほかにない。あるいは、陸軍大将大山巌さん、海軍大将東郷平八郎さんの運を買い、これと盛衰を共にするよりほかにない。負けるなんてそんな縁起の悪い方には張れぬ。そこで、買いの一点張りと出た。

◎日比谷公園の焼き討ちと、株式の暴落

前に言った通り、私が上海から帰ったのは三十七〔1904〕年の十二月十三日で、株を買い出したのは三十八年の春からである。そのとき、鈴木銀行の預金は八〇万円であった。それに鈴木家個人の金を合わせて、資本はおよそ百万円あった。そこで第一番に買ったのは製糖株であった。製糖株を買ったことには理由がある。それは後で〔来月号で〕話す。たしか、五十円払い込みで、相場は三十二、三円。五百株買ったように記憶している。次に郵船株を五百株買った。相場は七十円前後であった。しかし、面白くない株はよしてしまえというので、郵船株は間もなく売ったが、製糖株はウンと買って、ついに一万株以上を買った。それから鐘紡〔鐘ヶ淵紡績。当時、繊維は日本の基幹産業であり、鐘紡は国内企業売上首位〕も買った。製糖と鐘紡のみでも二万株以上となった。これは呉錦堂〔ご きんどう、神戸の華商〕と対戦する前のことである。その他に東鉄〔東京電車鉄道〕も東株〔東京株式取引所株〕も買った。

ところが、私の予想は当たって戦争は勝ったが、株式界の景気はすこぶる悪い。「ポーツマスの談判〔講和会議〕で賠償金は一文も取れない、樺太は僅かにその半分を得たのみだ、つまり屈辱的講話をした」ということで国民が激高して、ついに日比谷公園の焼き討ち事件となった。こっちの交番から火が出る、あっちの交番から火が出る、火炎は天にみなぎり、向こうで麹町の警察が焼かれたといえば、こっちで内務大臣の官舎が焼かれたという。戒厳令が敷かれ、橋のたもとには武装した兵士が立っている。内閣は瓦解せんとし、日本は今にも潰れそうなありさまである。

このような形勢であるから、株式は暴落また暴落、市場は一人として買い手がない。六十何軒かの仲買人のうち、このとき買った者は私――私は仲買ではないけれど――と半田庸太郎〔東京の相場師。隻眼で独眼龍将軍とも呼ばれた〕のみであった。

今日も十円安、次の日も十円安というふうで、十日ほどのあいだ追敷〔おいじき、追加証拠金〕に攻めて攻め抜かれた。「追敷をくれなければ切ってしまう」という〔追加の現金を仲買人に渡さないと、強制的に株を売られてしまう〕。切られたら百万円の資本が消えて、そのうえ借金が残る。私が「マアマア、待ってくれ」と言うと、「私の方でもやかましく言いたくないが、あなたの株を維持するためには是非もない。下さらなければ切ってしまう。それより外に方法がない」と言う。しかし、どうしてもここを踏み耐えねばならぬので、私は、「マアマア、待ってくれ」と追敷を二万円やり、三万円やり、辛くも繋ぎとめていると、さらに他の一方から大きな災難が振りかかってきた。それは他でもない、鈴木銀行の取付〔とりつけ。預金引き出しが殺到すること〕である。

◎私を救済してくれた馬場氏の義俠

これよりも以前のこと、鈴木銀行が東京に支店を設けて発展したのを妬んでいる同業者があって、私の苦境に乗じてこれを新聞に話し、「鈴木銀行は株式に失敗し破産する」という号外を出させた。そこで急に取付が起こった。

このように、一方には取付が起こる、一方には追敷に攻められる。ほとんど進退に窮したが、さいわいに横浜の平沼専蔵〔横浜の貿易商、銀行家〕の甥に、馬場金助(ばば きんすけ)という人がいて、この人の義気に訴えて二十万円を借り、中村清蔵〔実業家、相場師。鈴久の奉公先の主人〕から十万円を借り、続いてまた十万円、それから二万、三万と弁慶の七所借り〔弁慶の七つ道具のもじり〕をして二十万円を工面し、合計八十万円をもってようやくこの難関を切り抜けた。

私は今でも、馬場金助氏に感謝している。いや、氏の恩は永久に忘れぬ。氏は私とは一面識もない人である。私の友人に前田二平〔のちに新光証券となる山叶商会社長〕という男がいる。この男は、いまは□島商会の出資者の一人であるが、その当時、諸井ビルブローカーの顧問をしていた。私と一緒に洋行しようと出かけた男である。前田君に窮状を訴えて金策を頼むと、「自分には金がないから、適当な人を紹介してやる」と言って紹介してくれたのが、すなわち馬場金助氏である。

私が会ったのは、このときが初めてである。肥ってまるで上野にある□西郷隆盛のような人である。「ヤヤ、君が鈴木久五郎君か。噂に聞いていたが、あまりに若くてビックリした」と言う。百万円もの金を打ち込んで激しい戦争をしているのだから、相当の年配であろうと思っていたらしい。ところが会ってみると案外若い。「何歳だ」と聞かれる。「二十九歳です」と答えると、「フフン、よろしい助けてやろう」とのことである。私の若いのを痛く買ってくれたらしい。私が「担保はないのですが」と言うと、「担保はなくてもよろしい。その代わり迷惑をかけてはならぬ」と言う。「たとえ一敗地に塗れても、私の目の黒いうちは決して貴下にご迷惑はかけませぬ」と誓うと、「大いにやれ」と励まして、さっそく四十五日の期限で二十万円を貸してくれた。

私は実に嬉しかった。天下の銀行のすべてが私を危険視しているときに、馬場氏一人が、まったく一片の義侠心をもって私を救済してくれたのである。氏は私の永久に記憶すべき人である。

◎鈴木銀行の大取付

鈴木銀行は越ヶ谷に本店があり、東京、程ヶ谷、草加の三ヶ所に支店がある。この田舎の方では、「銀行が取付に遭っているのに、鈴木家の者は一人として影も形も見せない。これはつまり、東京の相場が忙しくて来られないのだろう」と言ってますます疑いを深くしているのだという。そこで、どうしても私らが行かねばならぬことになった。すなわち兄貴は越ヶ谷の本店に、叔父の鈴木善五郎は程ヶ谷に、私は草加と、三人手分けをして各々二十万円づつの現金を鞄に詰めて田舎に行き、『夜中でもお支払いいたします』と書いて『高張(たかはり)』〔大きな提灯〕に掲げ、「どうもいろいろご心配をかけて済みません、鈴木久五郎が出張しておりますから」と言ってドシドシ払った。ところが預金者はそれで大いに安心したものと見えて、取付は四日目にピッタリ止まってしまった。

それはよろしいが、東京の方はどうなっているか心配でたまらない。電報を打って問い合わせるわけにもいかぬ。もし電信局から漏れでもしようものなら、せっかく鎮まりかかった取付がまた激しくなる。実に気が気でなかった。

それから、とにかく取付を鎮めたあと、私は兄貴に向かって言った。「今後はいっそう奮発して、どこまでも我々の方針を維持して行かねばならぬ。預金もこれで七割くらい返したから、預金者に迷惑をかけるようなことはない。これからは気楽にやれる。もし不幸にして我々の目的が達せられなかったならば、貴兄(あなた)はアメリカへでもお出なさい。私がしたことですから後始末が私がする」と、互いに深く決心した。

ところが、二、三日すると、株が少し上がってきた。つまり、焼き討ち騒動は鎮まる。戒厳令は解かれる。なるほどロシアから賠償金こそ取れなかったが、この戦争に勝ったということは何十億円の価値があるかわからない。「もしかしたら、この戦勝のおかげでヨーロッパ各国が日本を信用し、従来の日英同盟に次いで日仏同盟ができ、日米協約もできるかも知れない。その暁には、低利の外資が輸入されることになるだろう。するとこれは何十億、何百億の利益に値するものである」というような説が銀行家によって唱え出されると、景気はたちまちにして回復し、株の値はグッと上がりだした。同時に鈴木銀行も信用を回復して、取付後わずか二ヶ月間において預金は何万円という高になり、以前より二十万円増えた。

世の中というのは面白いものである。いちど難関に遭遇しても、奮闘してこれを切り抜ければ信用は非常に増す。すなわち、難関に遭遇すればあくまで苦しみ抜いて努力し、これを踏破せねばならぬ。これが成功の金科玉条である。私は第一の難関はこのようにして踏破したが、のちに起こった第二の難関を踏破できず、ついに没落したのは、返す返すも遺憾である。ただし、いまだ前途は長い。再び起つべき時期があることを、心ひそかに確信している。

◎医者の忠告を聞かずに病中に活動

難関を切り抜けてホッと一息つくと、身体は実に綿のように〔立っていられないほどくたくたに〕疲れている。そこで、少し静養することにして、一週間ばかり暇をもらい、日光を訪れ、日本希代の豪傑である徳川家康公の御廟に参拝して鈴木家の幸福を祈り、そこで四、五日遊んで崇高なる天然の風色に浴した。

ところが、日光から帰ると間もなく、今度は腸チフスに罹り、順天堂病院に入院した〔順天堂病院はこのころ最新の設備を備えた新病棟を建設。竣工は39年なので前後してしまうが、鈴久が入院したのは完工間際の新病棟だろうか〕。これが三十八〔1905〕年の十一月二十七日である。病中、熱が高くときどきうわごとを言う。それでも株の方が心配でたまらず、依然として相場をやっている。それであまり電話を使うので、『横浜および相場の電話は固くお断り申し候』という札を貼られた。この札は今でも貼ってあるはずである。そんなことには驚かない。電話係を百円ほどで買収してしまった。

すると今度は斉藤院長が、「あなたは、そう相場をやっていては命が切れる。相場というものは健康な人でも、非常に頭を使うせいで一年中、澄んだ小便が出ないというくらいである。ましてや、四十度以上も熱のある病人がそういうことをやっては、とても助からぬ。あなたはそれでもよいかもしれぬが、たかが腸チフスの病人が順天堂病院で死んだと言われては私の名誉に関わるから、ぜひ相場をやめてもらわねばならない。それが嫌なら転院してもらわねばならぬ」と言うのである。「いや転院はしない」と私が力むと、佐藤院長は重ねて「死にますぞ」と言う。「いや死なない。腸チフスくらいの病気で鈴木久五郎は決して死なない」と私はあくまでふんばる。「それでは病室に『面会謝絶』の札を貼ってくれ」と言う。私は、「よろしい、病院の規則ならそれは貼ります。しかし私は面会せねばならぬ人なら面会します」と言って、どうしても佐藤さんの忠告を聞かず、次の間を応接室にして、来る人々に会っていた。

とにかく十二月の大晦日に退院した。そのとき医者は、「退院するにはまだ早い」と言って引き止めたけれども、「お正月を病院で送るなんて、第一、見舞いに来る人が縁起を悪がって来ないから」と言って無理に退院し、それからは自宅で治療した。

いったい、腸チフスなどという病気は、三週間かかれば綺麗に治るものだそうである。第一期が一週間、第二期が一週間、第三期が一週間、つごう三週間かかれば立派に退院できるものだそうだが、私は十一月の二十七日に入院して十二月の晦日になってもまだ全治しないのである。それというのも激しく頭を使うからで、昏々と眠っていても相場のうわごとを言っている。「どうしても来年は七十万円儲けねばならぬ、儲けねばならぬ」としきりにうわごとを言っていたそうである。そして目が覚めれば手形の署名をしたり、人に会って用談をしたりする。自分でも無理とは思っているが、行きがかり上やらざるを得ない。鈴木家の百万円の財産が、起こるか潰れるかという危機一髪の場合である。体が動かなくとも気は立っている。佐藤さんに叱られながらもとうとうやり通したのは、今となって思えば苦心の限りであった。

◎あまりの心配に、ウィスキーを飲んでも酔わない

話は少し前に戻るが、例の追敷攻めに遭ったとき、「閑静なところへでも行ったら、少しは良い考えが出るだろう」ということで、向島の花月花壇〔遊園地と西洋料理を売り物にした大規模観光施設。明治39年に鈴久が別荘として買収〕に行って、額を寄せ合って相談した。しかし、いくら考えても結局、金がなければ何にもならぬ。それならどうやって金を作るかと考えても、いっこうに名案は浮かばぬ。苦しいから酒を飲む。酔わない。今度はウィスキーを飲む。やはり酔わない。いくら飲んでも酔わない、面白くない、癪に障る。「こいつ、酔わないウィスキーを飲ませて怪しからぬ奴だ」と言って、女中を殴ったことがある。それから花月〔花月花壇を開設した割烹屋〕の親爺を呼んで談判する。「お前たちは客を遊ばせるのが商売ではないか。それなのに、いくら遊んでも面白くない。どうか面白いように遊ばせてくれ」などと、だだを捏ねたことがある。はたから見たらまるで気狂いのような者であったろう。

心配するときは実に酷いものである。夜などは、一度目が覚めるとモウ眠られない。明石町の自宅にいたとき、こんな滑稽を演じたことがある。夜中にフト眼を覚ますと、いろんな想いで胸がいっぱいになって、どうしても再び眼を塞げない。喉が渇いてきた。暗闇に起きて、コツコツと平野水〔炭酸水〕の栓抜きを探していると、その音を聞きつけた女中どもは「泥棒が入った」と騒ぎだした。そして電灯を点けてみると「ア、旦那様であったか」と大笑いしたことがある。こんな場合の苦しみは、大相場をした人でなければ分からぬことである。

私の全盛時代において、よく人が「鈴木久五郎は幸運児だ」などと噂をしていた。なるほどそれには運もあっただろう。けれども、あれだけの難関を切り抜けた私の苦心というのは、実に一通りや二通りのものではなかった。そのとき相談相手をしていた人は、前の三井銀行貸付課長をしていた佐藤定次郎君であったが、佐藤君もやはり、「いくら酒を飲んでも酔わない」と言っていた。(次号ますます佳境に入り完結)

〔おわり〕

==============================

【訳者(長谷川珈)より】

雑誌『実業之世界』の前月に掲載された第一回記事が好評だったのか、翌月号に掲載されたこの記事は、鈴久が自分の前半生をあらためて生い立ちから語り直しています。

酒屋に生まれたドラ息子であった鈴久は、いったんは勘当されたものの、銀行業に転じた実家の兄をなんとか説得し、鈴木銀行の支店を東京に出します。そこに起きたのが日露戦争。いまと違って銀行規制の少ない時代ですから、銀行の資金力(つまりは預金者のお金?)で乾坤一擲、大博打に出ます。株を買いまくったのです。

いまだ二十九歳、生まれて初めて株を買う。目論見どおり、日本は日露戦争に勝利しましたが、講和で得られたものが少なかったせいか、意外にも株は下がり始めます。鈴久は追敷(いまでいう追加証拠金)の要求に苦しめられ、銀行の取り付け騒ぎまで起きてしまう始末です。

しかしその危機を乗り越えたとき、株価は上がり始め、鈴久は勝ちに勝ちを重ねて誰も見たことのないほどの大富豪となります。次回掲載の告白記第三弾で、いよいよその最盛期の活躍ぶりと、そこからの転落が述べられます。

株を買い始めてからその頂点まで二年足らず。そこから破産までわずか百日。

次回は、完結編「古今未曽有と言われた私の全盛当時の活劇」を掲載します。

コメント